Una traducción meramente posible:

En el principio existía la Razón, la Razón estaba junto a Dios, y la Razón era Dios.

Entrada 333 de Los sueños de un visionario.

Una traducción meramente posible:

En el principio existía la Razón, la Razón estaba junto a Dios, y la Razón era Dios.

Entrada 333 de Los sueños de un visionario.

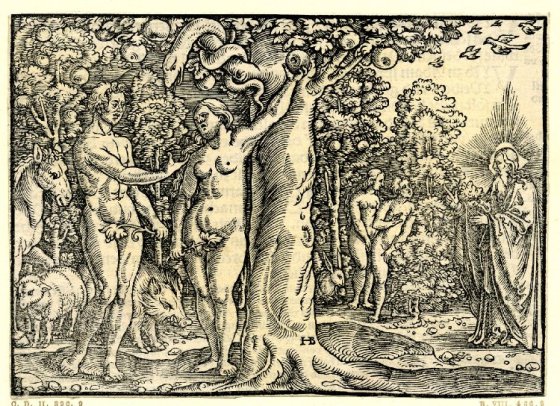

Søren Kierkegaard escribío Temor y temblor a los 30 años, bajo el pseudónimo de Johannes de Silentio, haciendo referencia a lo que no puede ser dicho y es por lo tanto incomunicable. La obra gira alrededor de la historia de Abraham, en particular, al momento en que Dios le pide que sacrifique a su único hijo, Isaac.

«Y quiso Dios probar a Abraham y le dijo: Toma a tu hijo, tu unigénito, a quien tanto amas, a Isaac, y ve con él al país de Moriah, y ofrécemelo ahí en holocausto sobre el monte que yo te indicaré». (Gn 22:1-2)

El argumento de Johannes de Silentio en Temor y temblor es relativamente simple: si es que no hay nada más elevado que la ética en este mundo, y tampoco nada inconmensurable en el hombre más allá de lo que posiblemente pueda expresar mediante su participación en ésta, entonces nunca existió la fe, precisamente porque siempre existió, y en consecuencia, Abraham está perdido. En efecto, si la fe está incluida en una ética universal accesible a todos, entonces nada sacamos de la historia de la relación particular entre Abraham con Dios.

Pero existe efectivamente algo por encima de lo ético/universal; esto es lo absoluto (Dios, en el ejemplo de Abraham). El Particular, Abraham, entra en relación con lo absoluto, Dios, mediante la fe, de la siguiente forma:

La fe consiste precisamente en la paradoja de que el Particular se encuentra como tal Particular por encima de lo universal, y justificado frente a ello, no como subordinado, sino como superior. Conviene hacer notar que es el Particular quien después de haber estado subordinado a lo universal en su cualidad de Particular llega a ser lo Particular por medio de lo universal; y como tal, superior a éste, de modo que el Particular como tal se encuentra en relación absoluta con lo absoluto. Esta situación no admite la mediación, pues toda mediación se produce siempre en virtud de lo universal; nos encontramos pues, y para siempre, con una paradoja por encima de los límites de la razón.

Leamos nuevamente con los personajes.

La fe consiste precisamente en la paradoja de que Abraham se encuentra como tal individuo por encima de la ética, y justificado frente a ella, no como subordinado, sino como superior. Conviene hacer notar que es Abraham quien después de haber estado subordinado a la ética en su cualidad de individuo llega a ser él mismo por medio de la ética; y como tal, superior a ella, de modo que Abraham mismo se encuentra en relación religiosa con Dios. Esta situación no admite la mediación, pues toda mediación se produce siempre en virtud de lo universal; nos encontramos pues, y para siempre, con una paradoja por encima de los límites de la razón.

La fe se presenta al entendimiento como una paradoja, cuya resolución se encuentra más allá del alcance de la razón humana. Expliquemos.

En primer lugar, debemos diferenciar lo universal de lo absoluto, lo ético de lo religioso. Es cierto que ambas esferas pueden coincidir, pero en ese caso, y De Silentio es decisivo al respecto, la fe no sería necesaria, las categorías morales bastarían, y Abraham estaría perdido. Es gracias al ejemplo de Abraham, precisamente, que nos percatamos de que ambas esferas no siempre coinciden, que lo religioso se haya por encima. Un padre tiene un deber para con su hijo, y lo que se le exige a Abraham no sobrepasa este deber en el sentido ético; no se le ha pedido que actúe por un bien mayor, como podría ser el bienestar de un pueblo, tampoco hay una razón de por medio, como un Dios enfadado por algo que Abraham hizo. No hay, pues, forma de reconciliar la acción de Abraham con lo ético/universal. Simplemente se lo pidió, y Abraham actuó porque creía, en virtud de lo absurdo, afirma De Silentio.

O es un asesino, o es un creyente; o ha transgredido la ética, es un criminal más, un loco, un fanático, o la ha suspendido en virtud de algo más elevado; o lo uno o lo otro. No hay lugar para la mediación.

Desde un punto de vista menos lógico y más existencial, digamos, no hay que olvidar por un segundo que Abraham amaba a Isaac más que a nada en el mundo. Abraham (el Particular) antepone su relación con Dios (lo absoluto) a su deber ético (lo universal, el amor del padre por el hijo), deber que no abandona sino que “suspende”, y es en ese sentido que tenemos efectivamente una paradoja. Abraham no puede conciliar el amor que siente por su hijo con su deber hacia lo absoluto; al sacrificarlo, no lo deja de amar, justamente, lo ama más que nunca. Desde el punto de vista del espectador, todos observamos desde lo universal, pero el Particular está solo en su relación con lo absoluto, puesto que sólo puede comunicarse y hacerse inteligible con otros en virtud de lo universal.

El Particular no puede responder a nadie ni refugiarse en concepto alguno. Está solo en una experiencia incomunicable con lo absoluto: el Particular se encuentra aislado en ésta, es uno solo con su fe. Lo universal se suspende, pero mantiene su efecto sobre el Particular. En una ética universalista el Particular es el determinante último de su actuar, sí, puesto que es libre. Sin embargo, siempre puede encontrar refugio en saber que lo que hace está bien, y en que otros seres racionales podrán comprenderlo. Cualquier ética universal siempre es radicalmente comunicativa. Y es justamente la imposibilidad de la comunicación lo que aísla al Particular en la paradoja de la fe, así:

[…] está en una soledad universal donde jamás se oye una voz humana, y camina solo, con su terrible responsabilidad a cuestas.

El absurdo corresponde, así, al carácter incomunicable de la relación del Particular con lo absoluto, cuando se coloca a sí mismo por encima de lo universal, como superior, y mediante este universal.

Ahora, ¿cómo pueda ponerse el Particular por encima de lo universal mediante el universal mismo? Es necesario que el individuo acoja al universal dentro de sí, en un actuar ético genuino, y a pesar de querer realizar este actuar ético más que nada, no lo haga, sino que en virtud del absurdo, a pesar de lo incomprensible de la situación y del mandato, renuncie a él. Sin embargo, de la misma forma que el Particular renuncia al objeto que quiere (como Abraham renuncia a Isaac), lo recupera también en virtud del absurdo, en este acto de fe.

Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Puede el autor de Temor y temblor estar describiendo no otra cosa que un milagro, una retribución divina de nuestra lealtad sin sentido? Esto supone un problema.

Lo que me propongo en esta ponencia es rechazar cualquier tipo de interpretación fideísta de la paradoja de la fe. Puesto de otro modo, espero establecer que el carácter absurdo de la paradoja no refiere a algo irracional, sino al hecho, no poco importante, de encontrarse más allá de la comprensión humana. Para ello, recurriré en lo que queda al problema que supone la libertad humana tal como es abordado por Immanuel Kant en la tercera antinomia de la Crítica de la razón pura, para mostrar que incluso en la ética de este filósofo racionalista por excelencia hallamos una experiencia incomunicable e incomprensible, a la base de toda la moralidad, y que supone precisamente un acto de fe.

Lo que está en juego es la libertad; pero no la libertad entendida como la capacidad de elegir entre Keiko Fujimori y Alan García, sino la libertad en tanto la capacidad humana de sobreponernos al mal, al pecado (dentro de la tradición cristiana), de respetar la dignidad humana en cada una de nuestras acciones, de desarrollar nuestro potencial al máximo dentro del contexto que nos ha tocado. Esto es quizás lo más difícil que podemos concebir, significa una meta ideal, que nunca podremos estar seguros de haber alcanzado.

Pero, ¿cómo es posible esta libertad, esta perfección? ¿No estamos acaso determinados por nuestra biología, la química, la física, nuestro entorno sociocultural? Cada proceso mental, cada decisión que tomamos tiene un correlato físico, a su vez sometido a leyes del mundo natural. Este es muy probablemente el problema filosófico más incómodo. Hasta ahora no ha sido resuelto.

Para superar el tercer conflicto de las ideas trascendentales de la antinomia de la razón pura, Kant introduce la figura de un carácter inteligible, una idea que la razón se crea [B561], algo que podemos admitir como posible [B576], como un supuesto [B579], y de forma explícita, señala: “como una mera ficción” [B573]. Este carácter opera en el mundo sensible sin alterar en lo más mínimo el orden de la naturaleza.

Toda la resolución de la tercera antinomia gira en torno a acomodar, mediante esta ficción de una causalidad meramente pensable, la libertad en un mundo sometido a leyes naturales. La libertad es algo que opera en la naturaleza con total realidad, pero sin alterar sus leyes. El argumento depende de un fundamento suprasensible, mas no sobrenatural. Lo único que Kant quiere establecer en la tercera antinomia es la posibilidad de pensar una causalidad distinta a la de la naturaleza, sin que debilite esta última en lo más mínimo.

Pero hay que señalar que esta libertad trascendental, como la llama Kant, en tanto una causalidad inteligible, supone un uso ilegítimo de las categorías, si bien no está en conflicto con las leyes de la naturaleza. Que Kant se tome la libertad de forzar los límites de su filosofía crítica nos lleva a preguntarnos: ¿Por qué introducir “la ficción” de una causalidad de la razón pura y del mero pensamiento, que si bien no contradice los principios del entendimiento, no es legítimo respecto de ellos y posee cierta arbitrariedad?

Por supuesto que el interés de Kant apunta a resguardar la moralidad misma, que depende de, o equivale a, la ya mencionada concepción de una libertad positiva. La ficción de un carácter inteligible no llega a ser completamente arbitraria dado que corresponde precisamente a nuestra experiencia de la moralidad.

No podemos entender científicamente, ni siquiera filosóficamente, cómo la libertad opera en el mundo regido por leyes naturales, cómo la Idea se torna real. Pero la filosofía crítica pretende el silencioso mérito de haber mostrado que al menos podemos pensar la libertad sin contradicción con la naturaleza, si bien esto no demuestra en modo alguno que sea efectivamente real.

Y sin embargo, Kant afirma que «a veces encontramos, o al menos, creemos encontrar, que las ideas de la razón han mostrado efectivamente causalidad con respecto a las acciones del hombre» [B578]. Más adelante, en la tercera Crítica, Kant va más allá y afirma que «entre todas las ideas de la razón, la libertad es la única idea cuyo objeto es un hecho» [KU 5:468]. Si bien no entendemos cómo, Kant está seguro de que la libertad es algo real, que el actuar bajo la creencia en la libertad es inevitable. La ley moral es algo tan real como el cielo estrellado. «Yo veo el cielo estrellado y la ley moral ante mí», exclama Kant, «y las relaciono inmediatamente con la consciencia de mi existir» [KpV 5:162].

Para asegurar esta experiencia de la libertad es que Kant se ha preocupado de limitar el saber [Bxxx]: no podemos mediar esta experiencia teóricamente bajo ningún concepto, es una práctica pura, racional, pero cuya posibilidad se encuentra siempre un paso más allá de la razón teórica. La fe consiste precisamente en creer y actuar de acuerdo a la libertad, y es en esta experiencia que cada Particular se enfrenta cara a cara con lo absoluto, con aquello que está más allá de nuestra comprensión, absoluto al que, no obstante, le reconocemos la legitimidad de ser fuente de los principios que configurarán nuestra existencia.

En una moral universalista, nuestra libertad está sujeta a una ley moral. Podemos internalizar el deber, hacerlo nuestro, expresar el universal en cada momento, y justamente por eso, tenemos una libertad que nos asegura, que nunca nos abandona. Pero hay que creer que esa libertad y, por lo tanto, la moralidad misma, es real, de modo que pueda determinar nuestro actuar y nuestras vidas. Hay, pues, un salto existencial, una creencia más allá de la razón, no por ello irracional, y en esto radica la experiencia de lo absurdo. Confrontarnos a aquello que no conocemos, más aún, que no podemos conocer, y, sin embargo, creer.

Pensemos en todos los sacrificios que nos demanda la virtud, la aniquilación del amor propio, todo lo terrenal que perderíamos, y en algunas circunstancias, quizás la vida misma. La fe implica cierto movimiento de abandono, de renuncia, pero al mismo tiempo, la esperanza en que recuperaremos lo perdido, ya sea porque «Dios proveerá», en esta vida o en otra, o en todo caso, la esperanza o certeza de una dicha basada en nuestra dignidad y no en estímulos sensibles.

Pero corremos el riesgo de ver el deber moral como algo negativo, siempre informándonos de algo que nos falta, de algo que no somos. Si nos quedamos en esta visión de lo ético, Nietzsche tendría razón en su genealogía, Dios, la ley moral, la demanda de perfección sería efectivamente el invento más terrible del pensamiento, fuente de la culpa máxima. Pero la fe es precisamente la superación de estas consideraciones, es la afirmación de lo absoluto en uno mismo; es una práctica pura y genuinamente libre.

Hay sin lugar a dudas mucho de estético en el planteamiento de la paradoja de la fe. No debemos aceptar jamás que la religión suspenda la ética. No se lo concederemos al autor de Temor y temblor. Pero perderíamos igualmente si pretendiésemos explicar el fenómeno de la ética de forma complemente científica, evolutiva, lógica y/o racional. Seguimos a Kant cuando señala, en las últimas líneas de la Fundamentación, que concebir el misterio que supone la existencia de la ley moral es lo máximo que puede pedírsele a una filosofía que aspira llegar hasta los confines de la razón humana. Kierkegaard estaría de acuerdo.

[1] Leí esta ponencia el jueves 14 de noviembre en el marco del evento «200 años después: Søren Kierkegaard, un romántico imposible».

Bibliografía:

KANT, Immanuel

Crítica de la razón pura. Traducción de Mario Caimi. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2009.

Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Traducción de Roberto Rodríguez Aramayo. Madrid: Alianza Editorial, 2002.

Crítica de la razón práctica. Traducción de Roberto Rodríguez Aramayo. Madrid: Alianza Editorial, 2000.

– Una de las cosas que hasta ahora no entiendo, o quizá sí, es ¿por qué…? ¿Cómo así quedó relegado institucionalmente…? O sea, de hecho tiene sentido que un movimiento que busca humanizar y des-objetivar su disciplina, sea relegado del establishment de ésta. Pero igual, porque fue un movimiento bastante fuerte, por más que su influencia permee a todas las demás orientaciones psicológicas.

– Es que justamente su oposición no está en las otras orientación, sino en la institucionalidad misma. Y no le pudo ganar. La «institucionalidad» lo destruyó con hacer un lobby silencioso. Full cash. Eso le bastó para aniquilar al humanismo. Relegarlo a un lugar de lo políticiamente correcto. Completamente irrlevante. La «institucionalidad» es el Capitalismo, obviamente.

– Totalmente de acuerdo. No se me ocurre ninguna analogía específica, pero lo pasaron al retiro. Le agradecieron sus servicios y contribuciones. Su compromiso y dedicación. Le hicieron homenajes y hablaron de él. Y lo jubilaron. Para que «descanse».

– La dictadura del proletariado es imposible, pero se necesita algo así de absurdo. Sin ello, el humanismo está relegado a un «éxito» limitado a un grupo de personas. Que siguen enfermas por el solo hecho de pertenecer a una sociedad tan corrupta.

– Es verdad. Sé que Maslow y Rogers sentían bastante afinidad por el anarquismo. Creían que en el futuro el creciente número de personas «despiertas» eventualmente formarían comunidades autosuficientes en las que experimentarían en sus relaciones sociales. Las cuales se renovarían constantemente de manera cada vez más y más positiva. Al menos Rogers creía en eso.

– El comunismo tiene que ser mundial. Si no no funciona.

– Conocerse a sí mismos, liberar sus potencialidades, ser ellos mismos… ¿Comunismo «humanista»? Lo veo complicado

– Pero, ¿cómo sería la gente en un mundo libre del capitalismo? No serían robots. Marx nunca se atrevió a describir el comunismo, la sociedad perfecta. Nadie podría.

– Es que ese es el tema.

– Pero es lo que los humanistas tienen en mente, sin lugar a dudas.

– Marx hizo todo menos describir el tipo de funcionamiento de la sociedad comunista. Y está bien, ¿no? No tendría sentido decir «la sociedad perfecta tiene que ser así, así y así». Sería contradictorio. Pero a los comunistas les interesa solamente cambiar de sistema económico. Y la gente sigue siendo la misma, con valores capitalistas. Ambiciones capitalistas.

– No conozco a ningún comunista… La revolución no será hecha por comunistas, sino por gente que odie al capitalismo. Los comunistas vendrán luego. Al menos, ese es el mito de Marx. Podría ser distinto.

-¿No sería bonito que la gente pudiera odiar y amar intercaladamente? Odiar para arrasar con el capitalismo y amar para edificar el comunismo? El problema es que la gente que odia no muchas veces se atreve a amar. Sólo odian, y viceversa.

– Sí… Tal vez por eso es imposible. Se necesita odio y amor al mismo tiempo.

– Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el nacer, y su tiempo el morir; su tiempo el plantar, y su tiempo el arrancar lo plantado. Su tiempo el matar, y su tiempo el sanar; su tiempo el destruir, y su tiempo el edificar. Su tiempo el llorar, y su tiempo el reír; su tiempo el lamentarse, y su tiempo el danzar. Su tiempo el lanzar piedras, y su tiempo el recogerlas; su tiempo el abrazarse, y su tiempo el separarse. Su tiempo el buscar, y su tiempo el perder; su tiempo el guardar, y su tiempo el tirar. Su tiempo el rasgar, y su tiempo el coser; su tiempo el callar, y su tiempo el hablar. Su tiempo el amar, y su tiempo el odiar; su tiempo la guerra, y su tiempo la paz. ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? He considerado la tarea que Dios ha puesto a los humanos para que en ella se ocupen. Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo; también ha puesto el mundo en sus corazones, sin que el hombre llegue a descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Comprendo que no hay para el hombre más felicidad que alegrarse y buscar el bienestar en su vida. Y que todo hombre coma y beba y disfrute bien en medio de sus fatigas, eso es don de Dios. Comprendo que cuanto Dios hace es duradero. Nada hay que añadir ni nada que quitar. Y así hace Dios que se le tema. Lo que es, ya antes fue; lo que será, ya es. Y Dios restaura lo pasado. Eclesiástico tres, uno a quince.

La filosofía es, ante todo, una actividad racional que reflexiona. Uno de los objetos más problemáticos de la filosofía es la razón misma, a saber, el poner en tela de juicio la propia capacidad para reflexionar. El esfuerzo más importante en este sentido ha sido, sin lugar a dudas, la Crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Es una tarea distinta, si bien relacionada, aquella que se preocupa de indagar el origen de la racionalidad en el ser humano; búsqueda que, por supuesto, debe basarse en evidencia empírica (antropológica, arqueológica, histórica, etc.).

Pero, ¿cuál es esa razón que se está buscando? ¿Qué la caracteriza? Entenderemos muy generalmente la razón práctica como aquella capacidad de fijarnos un fin, y buscar los medios para conseguirlo. Si bien, como argumentaremos más adelante, la razón en el ser humano supera infinitamente dicha capacidad, por el momento mantendremos que ese es el uso elemental de la razón en el ser humano. Esto equivale, por supuesto, a un imperativo hipotético: si quieres ‘x’ (has fijado x como un fin) entonces estás obligado a hacer ‘y’ (los medios necesarios para la consecución de dicho fin). Esta racionalidad básica se contrapone a un actuar instintivo, en el cual el fin es puesto por el instinto, a la vez que no hay una deliberación sobre los medios (dejo abierto, como una interrogante empírica, si es que otros animales además del ser humano poseen algún tipo de racionalidad, si bien muy elemental).

Un intento de definir exactamente cómo aparece esta capacidad en el ser humano fue llevado a cabo también por Kant en su artículo «Probable inicio de la historia humana» (1786), donde señala que la razón despierta en el ser humano gradualmente a lo largo de un extenso periodo de tiempo. De esta forma, son cuatro los momentos que identifica Kant, y que corresponden a cuatro características fundamentales de la razón humana. El objetivo de esta entrada será examinar estos cuatro momentos, de modo que ilustremos qué capacidades concretas subyacen la actividad humana en tanto la actividad de un ser racional (en el objetivo está implícito que el género Homo, de más de dos millones de antigüedad, no siempre ha contado con la racionalidad como característica ; esto se condice, por cierto, con lo que se sabe actualmente del origen de nuestra especie).

La razón empieza a despertar en el ser humano cuando deja de buscar alimentos únicamente guiado por el sentido del olfato (estrechamente ligado con el del gusto), a saber, instintivamente, y empieza en vez «mediante la comparación de lo ya saboreado con aquello que otro sentido no tan ligado al instinto —cual es el de la vista— le presentaba como similar a lo ya degustado, [a tratar] de ampliar su conocimiento sobre los medios de nutrición más allá de los límites del instinto» (Kant 2006: 60; Ak 8:110).

Kant identifica este despertar con el mito bíblico de la caída, pues el ser humano ensaya probar un fruto que le es prohibido por la naturaleza, es decir, por el mero instinto, y esto resulta en su muerte (por ejemplo, probar un fruto venenoso porque era similar a uno no venenoso). Semejante daño, no obstante, resultaba insignificante en la medida que el ser humano descubría en sí mismo la «capacidad para elegir por sí mismo su propia manera de vivir y no estar sujeto a una sola forma de vida como el resto de los animales» (Kant 2006: 62; Ak 8:111).

El segundo momento se refiere ya no al instinto de nutrición, sino al instinto sexual:

La razón, una vez que despierta, no tardó en probar también su influjo a este instinto. Pronto descubrió el hombre que la excitación sexual —que en los animales depende únicamente de un estímulo fugaz y por lo general periódico— era susceptible en él de ser prolongada e incluso acrecentada gracias a la imaginación, que ciertamente desempeña su cometido con mayor moderación, pero asimismo con mayor duración y regularidad, cuanto más sustraído a los sentidos se halle el objeto, evitándose así el tedio que conlleva la satisfacción de un mero deseo animal. (Kant 2006: 62; Ak 8:111-112)

El cubrirse los genitales «muestra ya la conciencia de un dominio de la razón sobre los impulsos», supone «una inclinación a infundir en los otros un respeto hacia nosotros» y constituye el «verdadero fundamento de toda auténtica sociabilidad», a la vez que «la primera señal para la formación del hombre como criatura moral», a saber, la decencia (Kant 2006: 62-63; Ak 8:112).

El tercer paso «fue la reflexiva expectativa de futuro«, que le permitió al ser humano proyectarse más allá del momento actual, y concebir, en pareja y con sus hijos (o futuros hijos), aquel momento que «también afecta inevitablemente a todos los animales, pero no les preocupa en absoluto: la muerte»[1] (Kant 2006: 63-64; Ak 8:113).

Hasta el momento tenemos a los seres humanos preocupados en obtener y mantener todo conocimiento que les permita alimentarse y sobrevivir, a la vez que se relacionan mutuamente más allá de cualquier inmediatez, de modo que se puede hablar ya de la existencia de normas que delimitan que está y no está permitido en lo que respecta a la satisfacción de los deseos sexuales. Además, todo esto se hace ya con una perspectiva a futuro, con un entendimiento del fin inevitable de la existencia (entierro de los muertos). Esto nos lleva al cuarto y último paso, que, se podría argumentar, todavía no se ha dado del todo:

El cuarto y último paso dado por la razón eleva al hombre muy por encima de la sociedad con los animales, al comprender éste (si bien de un modo bastante confuso) que él constituye en realidad el fin de la Naturaleza y nada de lo que vive sobre la tierra podría representar una competencia en tal sentido. (Kant 2006: 64; Ak 8:113)

Esto corresponde a tomar conciencia de que los objetos del mundo pueden ser usados como medios, y, por lo tanto, el ser humano mismo debe representarse como algo que no puede ser usado sólo como medio, sino que debe ser tratado como un fin en sí mismo, lo que le confiere el valor más elevado concebible, a su vez, fundamento de toda la moralidad.

Así, la razón, en su elemento más básico de un imperativo hipotético, conlleva necesariamente la conciencia de un imperativo categórico, es decir, la obligación de tratarse a sí mismo a la vez que a sus congéneres con el respeto que exige esta condición. Resulta evidente la simpatía de Kant hacia el mito bíblico de la caída, que lejos de ser tomado literalmente, refleja cómo de ciertas capacidades elementales, en tanto suponen una elección, al mismo tiempo implican mucho más: la existencia, por primera vez, de la facultad de reconocer el bien y el mal.

La razón, concluimos, no puede pensarse sin este elemento moral, que le es propio.

[1] El ser para la muerte es una característica fundamental del ser humano en tanto ser racional.

Bibliografía:

KANT, Immanuel

Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia. Traducción de Concha Roldán Panadero y Roberto Rodríguez Aramayo. Tercera edición. Madrid: Editorial Tecnos, 2006.

Continuando un poco lo expuesto en la última entrada, expondremos ahora la interpretación que hace Immanuel Kant del libro de Job[1], en el contexto de una discusión acerca de las posibilidades de la filosofía de llevar a cabo —con éxito— una teodicea, es decir, volver coherentes tanto la existencia de un Dios justo y todopoderoso con la existencia del mal en el mundo, o, puesto todavía de otro modo, establecer un puente entre el ser y el deber ser.

Kant entiende por teodicea «la defensa de la sabiduría más alta del creador contra las acusaciones que la razón trae por cualquier cosa carente de finalidad [das Zweckwidrige] en el mundo» (1998: 17; Ak 8:225)[2]. De lo que se trata es de pensar, de hacer inteligible la existencia del mal a la vez que mantenemos un orden moral en el mundo. Kant elabora:

Toda teodicea debería ser verdaderamente una interpretación de la naturaleza en la medida que Dios anuncia su voluntad a través de aquella. Ahora, cada interpretación de la declarada voluntad del legislador puede ser ya sea doctrinal o más bien auténtica. La primera es una inferencia racional de aquella voluntad desde las manifestaciones de las cuales se ha valido el legislador, en conjunción con sus propósitos ya reconocidos; la segunda es hecha por el legislador mismo. (Kant 1998: 24; Ak 8:264)

Pero, ¿cómo podríamos penetrar de tal forma en la realidad de las cosas al punto de afirmar poder conocer efectivamente la voluntad de Dios? Resulta elemental para el idealismo trascendental de Kant reconocer que todo conocimiento de la realidad está mediado por la actividad de nuestro entendimiento propiamente humano, y por lo tanto, contingente. Jamás podremos conocer el mundo tal como es, tal como sería intuido por Dios. De ahí que cualquier interpretación filosófica de este tipo, una teodicea propiamente, sea denominada doctrinal, tenga siempre algo de arbitrario, y de ahí que jamás logre su objetivo, y esté destinada al fracaso antes de nacer.

Pero queda todavía una segunda alternativa, la interpretación auténtica, realizada por el legislador mismo. Lo que Kant tiene en mente es que tampoco «podemos negar el nombre de «teodicea» al mero rechazo de todas las objeciones hechas en contra de la sabiduría divina, siempre y cuando este rechazo sea a su vez un decreto divino» lo que equivale a decir que el rechazo sea «un pronunciamiento de la misma razón mediante la cual nos formamos nuestro concepto de Dios — necesaria y previamente a cualquier experiencia — como un ser moral y sabio» (1998: 24; Ak 8:264). Lo que dice Kant bordea —por no decir que cae completamente en— lo sacrílego:

Pues mediante nuestra razón Dios se vuelve él mismo el intérprete de su voluntad tal como está anunciada en la creación; y podemos llamar a esta interpretación una auténtica teodicea. (1998: 24; Ak 8:264)

Pero, para evitar caer nuevamente en una interpretación doctrinal, Kant aclara que no es la razón especulativa la que lleva a cabo esta interpretación auténtica, sino es más la labor de «una eficaz razón práctica que, al igual que al legislar ordena absolutamente sin un fundamento mayor, de la misma forma puede considerarse sin mediación como la definición y la voz de Dios mediante la cual Él da significado a la letra de su creación» (1998: 24-25; Ak 8:264).

Digámoslo sin rodeos. Nos es imposible conocer cómo opera la voluntad de Dios en el mundo (o todavía más, si es que existe Dios), pero sí nos es posible actuar de acuerdo a su voluntad, cuando actuamos moralmente, de forma autónoma, dado que el mismo concepto de una divinidad tal procede de dicha razón legisladora. Lo más que nos puede decir la filosofía al respecto es señalar precisamente esta limitación.

Ahora, antes de que los bienintencionados defensores de la «tradición» peguen el grito al cielo, Kant usa como ejemplo de una interpretación auténtica nada menos que uno de los libros más antiguos de la Biblia: el libro de Job. Veamos como resume la historia[3]:

Job es representado como un hombre cuyo disfrute de la vida incluye todo aquello que cualquiera podría imaginar como haciéndola completa. Él era sano, acomodado, libre, amo sobre otros a quienes podía hacer felices, rodeado de una familia feliz, entre amigos queridos — y por encima de todo esto (lo que es más importante) en paz consigo mismo con una buena conciencia. Un duro destino que le es impuesto con miras a probarlo repentinamente le arrebata todas estas bendiciones, excepto la última. Aturdido por este cambio inesperado, mientras recupera gradualmente el sentido, se quiebra y termina lamentándose sobre su mala suerte; con lo cual rápidamente empieza una disputa entre él y sus amigos — supuestamente reunidos para consolarlo — en donde los dos lados exponen sus particulares teodiceas para dar cuenta del deplorable destino en cuestión, cada lado de acuerdo a su particular modo de pensar (sobre todo, de acuerdo a su condición). Los amigos de Job se declaran a favor de aquel sistema que explica todos los males del mundo desde la justicia de Dios, como tantos castigos por crímenes cometidos; y, aunque no puedan nombrar ninguno por el cual el infeliz hombre es culpable, aún así creen que pueden juzgar a priori que debe tener algunos pesando sobre sí, pues su desgracia sería de otro modo imposible de acuerdo a la justicia divina. Job — que protesta indignado que su conciencia no tiene nada que reprocharle por toda su vida; y, en tanto que los inevitables errores humanos nos afectan, Dios mismo sabe que ha hecho al hombre una criatura frágil — Job termina declarándose a favor del sistema de una incondicional decisión divina. «Si algo decide, ¿quién le hará cambiar?», nos dice Job, «Si algo se propone, lo lleva adelante» (Job 23:13)[4]. (Kant 1998: 25; Ak 8:265)

Lo que caracteriza a Job es que dice lo que piensa y no se preocupa de ganarse los favores de una divinidad que no termina de comprender, a la que, además, no podría engañar con palabras o gestos vacíos pues Dios conoce el corazón de los hombres mejor que ellos mismos.

Kant ve la aparición de Dios al final de la historia precisamente como dándole la razón a su idealismo trascendental, pues confirmaría la inescrutabilidad de la verdad más profunda sobre la divinidad, el mundo, y los asuntos humanos. Por otro lado, las construcciones doctrinales de los amigos teólogos dan «apariencia de una mayor razón especulativa y humildad piadosa», y resultarán por tanto más populares «ante cualquier corte de teólogos dogmáticos, ante un sínodo, una inquisición o una venerable congregación» (Kant 1998: 26; Ak 8:266), pero no ante Dios mismo.

A Kant le interesa resaltar, por supuesto, otro tipo de fe, una que denote «sinceridad del corazón», «honestidad para admitir abiertamente las dudas cuando uno las tenga», así como «mostrar repugnancia ante un convicción fingida, especialmente ante Dios (donde además este truco es vano)» (Kant 1998: 26; Ak 8:266-267). Concluye:

La fe que brotó en él desde tan desconcertante resolución a sus dudas — a saber, meramente de ser culpable de su ignorancia — podría sólo surgir en el alma de un hombre tal que, en el medio de sus dudas más fuertes, podía todavía decir (Job 27:5-6): «Hasta la muerte me aferraré a mi justicia sin ceder, etc» [5]. Pues con esta disposición probó que no encontraba su moralidad en la fe, sino su fe en la moralidad: en tal caso, a pesar de lo débil que pueda ser su fe, es a pesar pura y de un tipo verdadero, es decir el tipo de fe que se encuentra no en una religión de suplicación, sino en una religión de la buena vida y conducta. (Kant 1998: 26; Ak 8:267)

Kant prefirió siempre una fe débil, pero honesta, a una fe de hierro, pero falsa, fingida. Como interpretación doctrinal, el libro de Job nos brinda un mensaje paupérrimo de la divinidad y de su relación con el mundo de los asuntos humanos (si bien a muchos pueda gustarles su carácter «absurdo»); es, no obstante, como una interpretación auténtica que el libro de Job sienta las bases para una lectura práctica de todo el libro sagrado.

Cualquier parecido con este otro breve comentario al libro de Job que hice hace unas semanas sin haber leído el de Kant, ¿es pura coincidencia?

Para un comentario sobre la interpretación de Kant sobre Job, en el contexto del problema de si la cantidad de felicidad en el mundo equivale necesariamente a la cantidad de virtud (otra forma de abordar el tema de una teodicea) ver: Neiman 2008: 150-176.

Para otros comentarios al popular libro de Job de la blogósfera filosófica peruana, ver Sobre Job, del blog Vacío, donde nos parece, no obstante, que se erra intentando una interpretación doctrinal del libro, y Un Dios liberado de lo sagrado: el libro de Job como la primera crítica de la ideología, del blog Sagrada Anarquía.

Ver, también: El «otro» giro copernicano de Kant, sobre cómo la religión depende de la moralidad, y no al revés.

[1] Presente en su escrito para el público «On the miscarriage of all philosophical trials in theodocy», o, en español, «Sobre el fracaso de todos los ensayos filosóficos de Teodicea«.

[2] Las precarias traducciones al texto de Kant en inglés son mías.

[3] Puede ser de bastante ayuda para lo que viene a continuación revisar esta entrada, donde Kant explica lo que es el conocimiento en los límites de la razón humana, propio de la metafísica.

[4] Las citas a la Biblia son a la Nueva Biblia de Jerusalén.

[5] El pasaje entero lee: «Pero no pienso daros la razón, me mantendré cabal hasta la muerte. Me aferraré a mi justicia sin ceder, no me reprocho ninguno de mis días».

Bibliografía:

KANT, Immanuel

Religion within the Boundaries of Mere Reason: And Other Writings. Traducción de Allen Wood y George di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

NEIMAN, Susan

Moral Clarity: A Guide for Grown-Up Idealists. Orlando: Harcourt, 2008.

Desde la Fundamentación para una metafísica de las costumbres, Immanuel Kant introduce la figura del corazón humano (Herz), donde es mencionado dos veces. En la Crítica de la razón práctica aparece nada menos que diez veces, a la vez que en La Religión dentro de los límites de la mera Razón y en La metafísica de las costumbres se mantiene su uso constante. Vale hacerse la siguiente pregunta: ¿De qué habla Kant cuando habla del corazón? ¿Es simplemente un recurso cuasi literario, un guiño de Kant a la tradición? ¿O se podría hablar de un uso sistemático del término, de un concepto propiamente filosófico?

Empecemos esta investigación examinando, precisamente, el uso que hace Kant del término en la Fundamentación, su primera gran obra sobre moral, y discutiblemente la más importante.

En el «Segundo capítulo», en el contexto de una justificación acerca de la necesidad de una indagación filosófica práctica pura, es decir, de una metafísica de las costumbres, por sobre meros intentos descriptivos de la virtud humana, que mezclan cosas tales como la perfección, el sentimiento moral y el temor de Dios (2002a: 87-88; Ak. IV, 410), Kant señala:

Pues la representación pura del deber, y en general de la ley moral, sin mezcla de adiciones ajenas provistas de acicates empíricos, ejerce sobre el corazón humano, a través del solitario camino de la razón (que así se da cuenta de que también puede ser práctica por sí misma), un influjo cuyo poder es muy superior al del resto de los móviles que pudieran reclutarse desde el campo empírico, ya que aquella representación pura del deber desprecia estos móviles empíricos al hacerse consciente de su dignidad y puede aprender a dominarlas poco a poco; en su lugar una teoría moral mixta, que combine sentimientos e inclinaciones y al mismo tiempo conceptos racionales, ha de oscilar al ánimo entre motivaciones que no se dejan subsumir bajo principio alguno y que sólo pueden conducir al bien por casualidad, pero también desembocan con suma frecuencia en el mal. (Kant 2002a: 88-89; Ak. IV, 410-411)

Kant afirma que reconocer algo a lo que estemos moralmente obligados (representárnoslo) es suficiente motivo para determinar nuestro actuar, sin necesidad de recurrir a ayudas empíricas, como la utilidad que tal acción pueda traer, o de la misma forma, el bienestar que nos genere; si bien estas cosas son importantes para la vida humana, la moralidad debe reinar suprema, no las necesita, e inclusive debe aprender a despreciarlas, en caso que, como sucede muy a menudo, se atrevan a discutirla. La dignidad sola de una ley moral, que conocemos racionalmente, basta para determinar nuestra voluntad. De ahí que la ley moral deba indagarse a priori en y por nuestra razón, y sea válida, por tanto, para cualquier ser racional, no necesariamente humano.

Pero no nos distraigamos. De lo que se trata es del corazón. Kant afirma que la ley moral[1] «ejerce sobre el corazón humano […] un influjo» capaz de movernos a obedecerla por sobre cualquier otra motivación o interés. Que la ley moral sea un móvil en sí mismo suficiente para determinar nuestro actuar equivale a decir que la razón pura es en sí misma práctica, o puesto todavía de otro modo, que somos libres y no estamos determinados (únicamente) por las leyes naturales. Esto, no obstante, Kant considera es indemostrable desde un punto de vista teórico, al punto de señalar que “cualquier esfuerzo destinado a buscar una explicación para ello [cómo sea posible la libertad, y por lo tanto, la moralidad misma] supondrá un esfuerzo baldío” (2002a: 162; Ak. IV, 461; cf. Ak. IV, 458-459).

Por el momento, entonces, nos limitaremos a resaltar que Kant parece designar el corazón humano como el punto donde la ley moral tiene contacto con nuestra sensibilidad, cosa que es de por sí inexplicable, más aún, incomprensible.

El otro lugar de la Fundamentación donde Kant menciona el corazón está en el «Primer capítulo» (2002a: 70-71; Ak. IV, 398-399). Al hablar de una persona caritativa, Kant intenta distinguir la motivación del deber puro (precisamente la ley moral, como se mostrará luego) de otras como el regocijo en el contento ajeno, es decir, de las inclinaciones. Se pregunta:

Es más, si la naturaleza hubiera depositado escasa compasión en el corazón de alguien que, por lo demás, es un hombre honrado y éste fuese de temperamento frío e indiferente ante los sufrimientos ajenos, quizá porque él mismo acepta los suyos propios con el peculiar don de la paciencia y los resiste con una fortaleza que presume, o incluso exige, en todos los demás; si la naturaleza —digo— no hubiese configurado a semejante hombre (que probablemente no sería su peor producto) para ser propiamente un filántropo, ¿acaso no encontraría todavía en su interior una fuente para otorgarse a sí mismo un valor mucho más elevado que cuanto pueda provenir de un temperamento bondadoso? ¡Por supuesto! Precisamente ahí se cifra el valor del carácter, que sin parangón posible representa el supremo valor moral, a saber, que se haga el bien por deber y no por inclinación. (Kant 2002a: 71; Ak. IV, 398-399)

En esta cita el corazón parece referir a la constitución sensible de una voluntad humana concreta, donde confluyen el temperamento (compasivo o no), por un lado, y el carácter, por otro lado, que supone una elección libre, precisamente la capacidad de determinarse a sí mismo a obrar por deber, de obedecer la ley moral, y podemos reconocer así una clara coherencia con el uso que se hace del término en el «Segundo capítulo». El corazón humano es dónde la ley moral choca con nuestro temperamento sensible, y da como resultado la formación de un carácter elegido.

Hay todavía una posible tercera referencia, que ha sido señalada por Allen W. Wood. Al comienzo del «Segundo capítulo», donde en la traducción al español de Roberto Rodríguez Aramayo leemos:

Por amor a la humanidad quiero conceder que la mayoría de nuestras acciones son conformes al deber; pero si se miran de cerca sus caprichos y cavilaciones uno tropieza por doquier con ese amado yo, que siempre descuella, sobre el cuál se apoya su propósito, y no sobre ese severo mandato del deber que muchas veces exigiría abnegación. (Kant 2002a: 83-84; Ak. IV, 407)

En la traducción de Wood nos encontramos:

From love of humanity I will concede that most of our actions are in conformity with duty; but if one looks more closely at «the imagination of the thoughts of their hearts,»* then everywhere one runs into the dear self, which is always thrusting itself forward; it is upon this that the aim is based, and not the strict command of duty, which would often demand self-renunciation. (Kant 2002b: 23; Ak 4:407)

El resaltado en ambas citas es mío. Wood explica la referencia en la siguiente nota:

* ihr Dichten und Trachten; this is an allusion to the phrase Tichten un Trachten in the Lutheran translation of Genesis 6:5, which reads (in the King James version): «And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.»[2] (Kant 2002b: 23)

Esta referencia es, sin duda, al mal radical, que se encuentra, precisamente, en una esfera insondable de nuestra interioridad, o, diría Kant, en nuestros corazones. Justamente un párrafo antes, Kant refiere, de forma categórica, a esta insondabilidad:

De hecho, resulta absolutamente imposible estipular con plena certeza mediante la experiencia un solo caso donde la máxima de una acción, conforme por lo demás con el deber, descanse exclusivamente sobre fundamentos morales y la representación de su deber. […] pues aunque nos gusta halagarnos atribuyéndonos falsamente nobles motivos, en realidad ni siquiera con el examen más riguroso podemos llegar nunca hasta lo que hay detrás de los móviles encubiertos, porque cuando se trata del valor moral no importan las acciones que uno ve, sino aquellos principios íntimos de las mismas que no se ven. (Kant 2002a: 83; Ak. IV, 407)

Nuevamente, ¿qué entiende exactamente Kant cuando habla del corazón? ¿Qué es este corazón que tiene pensamiento y razón práctica? ¿O simplemente es una metáfora? Pero, de serlo, ¿exactamente de qué esfera de nuestra existencia está hablando, y cómo encaja en el resto de su teoría ética?

Estas referencias son, por supuesto, todavía insuficientes para hablar de un uso sistemático y coherente del término. Recién en dos próximas entradas recurriremos a las demás obras significativas de Kant sobre ética, y abordaremos, primero, el problema del contacto entre la razón pura práctica y el corazón, y en una segunda, el de lo insondable, para terminar, en una tercera, volviendo al mal radical, que ya se trató en esta entrada anterior, y cuya conclusión quedó en suspenso.

Para terminar, hagamos explícita la hipótesis que mueve esta investigación, a saber, que el corazón en la filosofía de Kant designa un lugar misterioso, irreducible a cualquier indagación teórica o razonamiento, a una esfera de la experiencia en última instancia existencial, donde el filósofo de Königsberg cumple cabalmente su misión de «suprimir el saber, para obtener lugar para la fe” (Kant 2007: 31; BXXX).

Para una entrada relacionada, ver: ¿Qué es la verdad? (o sobre la existencia de una ley moral).

[1] El mandato supremo de la ética kantiana podría resumirse de la siguiente forma: Respeta la dignidad en tu persona y en la de los demás. Entendida la dignidad como la capacidad autónoma de las personas, la libertad de decidir cómo vivir sus vidas, en comunidad con otros.

[2] La traducción a la misma cita en la Nueva Biblia de Jerusalén lee: «Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo» (Genesis 6:5).

Bibliografía:

KANT, Immanuel

Crítica de la razón pura. Traducción de Mario Caimi. Buenos Aires: Colihue, 2007.

Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Traducción de Roberto Rodríguez Aramayo. Madrid: Alianza Editorial, 2002a.

Groundwork for the Metaphysics of Morals. Traducción de Allen W. Wood. Nueva York: Yale University Press, 2002b.

Muchas son las cosas de la tierra que se nos mantienen ocultas; en cambio, se nos ha concedido el don, misterioso y secreto, de percibir nuestro nexo vivo con el mundo del más allá, con un mundo superior y mejor, aparte de que las raíces de nuestros pensamientos y sentimientos no se dan aquí, sino en otros mundos. Por eso dicen los filósofos que no es posible llegar a conocer en la tierra la esencia de las cosas. Dios tomó semillas de los otros mundos, las sembró en la tierra y cultivó su jardín; ha brotado cuanto podía brotar, pero lo que se ha criado vive y se conserva vivo sólo gracias a la sensación del propio contacto con los otros mundos misteriosos; si tal sentimiento en ti se debilita o se aniquila, muere también lo que en ti ha germinado. Entonces te vuelves indiferente a la vida y hasta llegas a odiarla. Esto es lo que yo pienso. (Dostoievski: 498-499)

Fiódor Dostoievski. Los hermanos Karamázov.

El resultado de la crítica de la razón a sí misma, llevada a cabo por Immanuel Kant, es una división entre formas de la sensibilidad (intuición espacio temporal), conceptos del entendimiento (las doce categorías), y en última instancia, las ideas de la razón (de uso regulativo). De lo que se trata es qué podemos conocer y cómo. El conocimiento del mundo requiere tanto de los sentidos como de la actividad de nuestras facultades cognitivas.

Más difícil de captar, no obstante, es la función de las ideas de la razón, o puesto de otro modo, el conocimiento propio de la metafísica. Adentrarnos en este problema será el objetivo de esta entrada.

De acuerdo a Kant, basta con dar una mirada a la turbulenta historia de la metafísica (y de las religiones), para estar seguros de algo, a saber, «que la experiencia nunca satisface[rá] completamente a la razón», pues aquella es incapaz de lograr una «resolución completa» a nuestras preguntas, lo que «nos deja insatisfechos» (1999: 253; Ak. IV, 351). No debemos esperar, de acuerdo a Kant, que el ser humano deje alguna vez de preocuparse de las cosas que están más allá de toda experiencia posible, así como de las condiciones de la posibilidad de dicha experiencia, pues «la metafísica, en sus rasgos fundamentales, está puesta en nosotros por la naturaleza misma» (1999: 257; Ak. IV, 353), de tal modo que esperar que «el espíritu de los hombres abandone completamente alguna vez las investigaciones metafísicas es algo que se puede esperar tan poco como que, para no respirar siempre aire impuro, prefiramos dejar por completo de tomar aliento» (1999: 291; Ak. IV, 367).

El mundo sensible «no es nada más que una cadena de fenómenos conectados según leyes universales» (Kant 1999: 259; Ak. IV, 354), es decir, nuestras intuiciones sensibles ordenadas por nuestro entendimiento, mientras que las cosas en sí mismas se nos mantienen ocultas. La «ciencia de la naturaleza nunca nos descubrirá lo interior de las cosas» (1999: 257; Ak. IV, 353), nos dice Kant, pero es precisamente este conocimiento de las cosas en sí mismas lo único con lo «que puede la razón esperar ver satisfecha alguna vez su exigencia de integridad» (1999: 259; Ak. IV, 354).

Este aparente impasse se supera de la siguiente forma: en la medida que la razón tiene que ponerse a sí misma un límite entre los fenómenos, que podemos conocer, y las cosas en sí mismas, que nos son incognoscibles, es precisamente sobre la superficie de este límite, nos dice astutamente Kant, que la misma razón ve «un espacio para el conocimiento de las cosas en sí mismas, aunque no puede nunca tener conceptos determinados de ellas y está limitada sólo a los fenómenos» (1999: 259; Ak. IV, 354).

Cabe entonces hacerse la siguiente pregunta: «¿Cómo se comporta nuestra razón en esta conexión de aquello que conocemos con aquello que no conocemos ni conoceremos nunca?» (1999: 259; Ak. IV, 354), es decir, ¿cómo se debe comportar la razón cuando discurre en este límite?

Kant responde abordando el concepto del Ser supremo.

Si digo: estamos constreñidos a considerar el mundo como si fuese obra de un entendimiento y de una voluntad supremos, en realidad no digo nada más que: como un reloj, un barco, un regimiento, son al relojero, al constructor, al comandante, así el mundo sensible (o todo aquello en lo que consiste el fundamento de este conjunto de fenómenos) es a lo desconocido que no conozco así, ciertamente, tal como es en sí mismo, pero que sí conozco tal como es para mí, es decir, con respecto al mundo del cual soy una parte. (Kant 1999: 265; Ak. IV, 357)

Este conocimiento será el propio de la metafísica, que Kant define de la siguiente forma:

Un conocimiento tal es el conocimiento por analogía, que no significa, como se entiende ordinariamente la palabra, una semejanza imperfecta entre dos cosas, sino una semejanza perfecta de dos relaciones entre cosas completamente desemejantes. (Kant 1999: 267; Ak. IV, 357)

Esto no queda sin consecuencias. Acerca del uso de referencias bíblicas por parte de Kant en su libro La Religión dentro de los límites de la mera razón, Evgenia Cherkasova, señala:

En los Prolegómenos, nos encontramos con otra consideración metodológica relevante, a saber, la idea de que cuando buscamos los medios para expresar la conexión entre lo cognoscible y lo incognoscible, puede ser instructivo pensar y hablar en términos de «como si» (als ob). Podemos emplear mitos, narrativas y metáforas como representaciones simbólicas de ideas morales. […] A lo largo de la Religión, narrativas bíblicas funcionan precisamente de tal forma, como ficciones auxiliares […]. (Cherkasova 2009: 61)

La defensa, por supuesto, no es exclusiva de la Biblia, sino de los textos sagrados en general.

Bibliografía:

CHERKASOVA, Evgenia

Dostoevski and Kant: Dialogues on Ethics. Amsterdam: Rodopi, 2009. La traducción es mía.

DOSTOIEVSKI, Fiódor M.

Los hermanos Karamázov. Traducción de Augusto Vidal. Madrid: Cátedra, 1996.

KANT, Immanuel

Prolegómenos a toda metafísica futura que haya de poder presentarse como ciencia. Traducción de Mario Caimi. Madrid: Istmo, 1999.

Parto del comentario de Erich Luna en el blog Vacío, y comparto su afán por el uso de un lenguaje claro, pues sobre temas que nos conciernen a todos, como dijo Kant en la Crítica de la razón pura, la más elevada filosofía no puede irse más allá del alcance del entendimiento más común, en lo que concierne a los fines que consideramos esenciales. Mi comentario se basa también en algunos apuntes de una clase de un seminario de la Maestría de Filosofía de la PUCP sobre secularización, dictado por el profesor Luis Bacigalupo, en el semestre académica 2011-1.

El Dios del libro de Job es inadmisible desde cualquier punto de vista moral mínimamente ilustrado.

Consideremos lo siguiente. El quid del libro no es Dios en lo absoluto; no pretende decirnos nada acerca de Dios. Intenta mostrarnos, más bien, los límites de la teología, entendida como un discurso acerca de algo que se resiste a nuestra razón y entendimiento: Dios como un problema meramente teórico.

Mi impresión del final del libro es que Job no se disculpa con Dios porque acepte que él tiene la culpa de sus males, sino que su falta consiste precisamente en haber intentado encontrarles sentido, cuando no lo hay. Desde este punto de vista, Dios dice la verdad al echarle en cara su grandeza —entendida como lo inexplicable, que está más allá de toda aprehensión—, así como cuando desenmascara la tendencia a la charlatanería en la que muchas veces —por no decir siempre— cae la teología.

De ahí, también, que si bien pueda hacerse, no tendría mucho sentido leer este libro intentando encajarlo en una tradición que igualmente peca de esta falta y le atribuye a Dios un sinnúmero de características.

Lo sorprendente de la Biblia es que claramente no posee una sola visión coherente de Dios, ni siquiera de un sistema ético, sino muchas, y en esa complejidad, en que deja el problema abierto a cada lector, radica su riqueza (y de ahí que todos los dogmas religiosos tengan algo de repugnante, pues pretenderían volver estático algo que no puede serlo).

El libro de Job podría leerse como poseyendo la prédica de que cualquier discurso teológico, incluso el mismo libro, tiene inevitablemente algo de arbitrario, es contingente. De ahí también la casi ridícula presentación de Dios a lo largo del libro, que terminaría siendo completamente irrelevante para la historia, e incluso parecería mostrar un cierto, si bien sutil, nivel de autoconciencia: se afirma que cualquier descripción de Dios es arbitraria, a la vez que se presenta una de las más arbitrarias y ridículas de toda la Biblia.

El lector, en vez de aceptar ciegamente el Dios que se le presenta, debería percatarse más bien de que cualquier intento de explicar algo que está fuera del alcance de toda explicación, será un intento necesariamente forzado, y caerá, por lo tanto, en una imagen arbitraria y absurda del orden cósmico.

La versión final de mi ponencia del VII Simposio de Estudiantes de Filosofía, cuya sumilla pueden encontrar aquí.

Su servidor bloguero, segundo desde la derecha, acompañado de los inefables (de izquierda a derecha) Raphael Aybar, Maverick Díaz y Rubén Merino.

La famosa y malentendida tesis kantiana acerca del mal radical en la naturaleza humana, que corrompe nuestra disposición moral de raíz, nos obliga a cambiar nuestro foco de atención del mal que vemos en las acciones de los demás, al mal dentro de uno mismo. Digámoslo sin rodeos: de acuerdo a Kant, ninguno de nosotros se salva; todos somos moralmente malos. Si creyésemos que sí, que estamos libres de mal, o de pecado, si quieren, probablemente sea precisamente porque este mal que nos ataca de raíz, este cáncer moral, se ha arraigado tanto en nuestro interior que nos impide ver nuestra propia mentira.

Para una persona ilustrada, de mente abierta, esto no tiene por qué incomodar… tanto. De arranque tenemos que aceptar que no somos perfectos, que no siempre somos justos, que no hacemos todo lo que podríamos para ayudar a otras personas, que a veces tenemos «malos pensamientos»… en fin. Podemos reconocer una serie de rubros en los que podemos mejorar. La palabra virtud, fuera de la filosofía (e incluso dentro), está desfasada. Pero la virtud es precisamente la fuerza de la que hacemos uso para intentar mejorar quiénes somos apuntando a una imagen, ya sea borrosa, de quiénes queremos ser.

Cuando Kant dice que todos somos malos, tal sentencia, hay que aclarar, permite por supuesto una diferencia de grado: algunos son (o somos) efectivamente más malos que otros. De forma más precisa, la virtud, entendida como la fortaleza para aspirar a un ideal propiamente moral, no es algo que poseamos por naturaleza, o incluso nos venga fácil en la situación actual de competencia en que los seres humanos nos encontramos unos respecto de otros. Cuando Kant dice que todos somos radicalmente malos, lo único que está diciendo es que no somos todo lo virtuosos que podríamos ser, no hacemos de la ley moral, esto es, del respeto a la dignidad en uno mismo y en otros, el móvil último de nuestras acciones.

Esto es bastante obvio, me parece, y no necesitamos que Kant nos lo diga para saberlo; sin embargo, sobre esta afirmación evidente es que se sientan las bases para entender la concepción de una religión racional que será el tema de esta ponencia.

Lo que me propongo hacer en esta exposición es ahondar sobre el tipo de religión que Kant construye precisamente sobre la necesidad de superar este mal radical, y voy a abogar también por su actualidad y relevancia. Además, sugeriré que la concepción kantiana de religión tiene mucho en común con la que Fiódor Dostoievski esboza en su obra cumbre: Los hermanos Karamázov, lo que no viene sin algunas tensiones y problemas. Empecemos.

El planteamiento ilustrado del problema de Dios, de la idea de Dios, por parte de Immanuel Kant, ha sido regularmente subestimado, siempre con el prejuicio de Kant como protestante, y de crianza pietista. Cualquier aporte suyo siempre terminaría concorde a la imagen de Kant como un devoto cristiano.

Quiero optar por una interpretación distinta de su filosofía, una que tenga en cuenta, por ejemplo, que Kant mismo, según sabemos por las fuentes bibliográficas disponibles, no creía ni en Dios ni en la inmortalidad del alma (Kuehn 2002: 2-3).

Pero antes de pasar a la exposición del pensamiento de Kant, considero importante aterrizar el problema en un lenguaje existencial, para no quedarnos meramente en la frialdad de los conceptos filosóficos. Para esto, nos introduciremos en la problemática a partir de un pasaje de Los hermanos Karamázov, donde se plantea constantemente el problema de Dios, no únicamente desde la irrelevante cuestión acerca de su existencia como creador del mundo, sino desde las implicancias morales que acarrearía dicho mundo sin un soberano moral.

Iván Fiódorovich, una de los hermanos Karamázov, ateo, no obstante, señala:

[…] en el siglo dieciocho hubo un viejo pecador que afirmaba: si no hubiera Dios, habría que inventarlo, s’il n’existait pas Dieu il faudrait l’inventer. Y, en efecto, el hombre ha inventado a Dios. Lo extraño, lo sorprendente no es que Dios exista en verdad; lo asombroso es que semejante idea (la idea de que Dios es necesario) haya podido meterse en la cabeza de un animal tan fiero y maligno como es el hombre; hasta tal punto es sacrosanta, hasta tal punto es enternecedora, hasta tal punto es sabia y hasta tal punto hace honor al hombre. (Dostoievski 1996: 383)

Quiero mostrar que el uso del término idea que encontramos en la cita es precisamente el mismo que postula Kant en su crítica a la metafísica tradicional, y en consecuencia, examinar el tipo de religión que se puede concebir desde una idea tal.

Uno de los principales objetivos de la filosofía crítica, desde el punto de vista moral, es el de «suprimir el saber, para obtener lugar para la fe» (Kant 2007: 31). Seguimos a Kant cuando señala que «las dos proposiciones cardinales de nuestra razón pura», proposiciones sobre la existencia de Dios y de una vida futura, jamás podrán ser demostradas, pues «no se refieren a objetos de la experiencia» (para la sensibilidad) ni «a la posibilidad interna de ellos» (en el entendimiento) (2007: 768); pero de la misma forma, será «apodícticamente cierto que jamás se presentará hombre alguno que pueda afirmar lo contrario» (Kant 2007: 769).

Digámoslo más claramente: si aceptamos que Dios no se encuentra en el mundo espacio temporal, ni está inscrito en el funcionamiento de nuestro entendimiento, de forma innata, por ejemplo, entonces jamás podremos afirmar al nivel de un conocimiento científico, ni que Dios existe, pero tampoco que no existe.

No obstante, nos queda la fe en las ideas de Dios y de la inmortalidad del alma. Estos dos artículos de fe dependen de nuestra propia subjetividad moral autónoma, accesible por igual a «todos los seres humanos sin distinción» (Kant 2007: 843). Es decir, si no tenemos ninguna prueba sensible, como un milagro, ni tampoco una prueba lógica o matemática, como una de esas argumentaciones pretensiosas y refinadas, lo único que nos queda es una fe basada en nuestra autonomía moral.

Lo valioso acerca de la idea de Dios está en que nos permita pensar con mayor claridad el sentido que nosotros mismos podemos darle a la existencia de nuestra ‒otrora insignificante‒ especie de seres animales. Claro que esto conlleva el riesgo de la pérdida de nuestra autonomía, o de la mera búsqueda de un consuelo para los distintos males de la vida; o peor aún, que esta idea pierda su significación moral y sea corrompida por el interés propio y la tan humana necesidad de dominar a otros.

A pesar de los riesgos, podemos pensar la fe, en este contexto, como el compromiso con una idea, en tanto la reconocemos como importante y significativa.

Más el discurso hasta ahora se ha limitado a exponer desde un punto de vista epistemológico el problema. Recién ahora pasaremos a examinar qué tipo de religiosidad es posible sobre la base de estas meras ideas.

Para Kant, la praxis religiosa corresponde a la necesidad de salir del estado de naturaleza ético, en el cual nos encontramos al pertenecer ya a un estado civil de derecho, que nos coloca bajo leyes públicas ejercidas coactivamente por una autoridad estatal (Kant 2001: 119). A diferencia del estado de naturaleza jurídico, nadie puede obligarnos a salir del estado de naturaleza ético:

[…] en una comunidad política ya existente todos los ciudadanos políticos como tales se encuentran en el estado de naturaleza ético y están autorizados a permanecer en él; pues sería una contradicción […] que la comunidad política debiese forzar a sus ciudadanos a entrar en una comunidad ética, dado que esta última ya en su concepto lleva consigo la libertad respecto a toda coacción. (Kant 2001: 120)

Lo propio de salir del estado de naturaleza ético, entrando de esa forma en un estado civil ético, que consiste en la unión de los hombres «bajo leyes no coactivas, esto es: bajo meras leyes de virtud» (Kant 2001: 119), es precisamente que lo hacemos de forma completamente libre, y nadie puede obligarnos. La praxis religiosa únicamente tiene sentido dentro del ámbito de la libertad moral, de un querer ir más allá de las leyes jurídicas que ya de por sí son suficientes para vivir en paz y de forma segura en una sociedad.

Apliquemos esto a nuestra realidad. Actualmente, en Perú, si bien de forma precaria, nos encontramos en un estado civil de derecho: existen leyes que tenemos que obedecer nos guste o no, y no podemos simplemente decidir volver a un estado de naturaleza en sentido jurídico, a una sociedad sin leyes (por más que cuando nos subimos a la combi hacemos básicamente eso). Pero es recién en este estado civil donde podemos libremente elegir participar de una comunidad con fines que, si bien no se oponen a los de la ley, buscan ir más allá, como por ejemplo organizarnos para recaudar fondos y ayudar a algún miembro de la comunidad que pueda estar enfermo; estas son las leyes de virtud de las que habla Kant, la búsqueda de la propia perfección moral así como de la felicidad ajena, que serían el objeto de una comunidad religiosa, o una iglesia, si quieren. Como acotación, es innegable que en Perú existen numerosas parroquias, no sólo católicas sino también evangélicas, que efectivamente realizan actividades de este tipo. La praxis religiosa de la que está hablando Kant no es algo totalmente nuevo, sino que, de alguna forma u otra, siempre ha existido.

De esta forma, es considerado aberrante o contradictorio cualquier intento por parte del Estado de imponer leyes de naturaleza ética o religiosa:

Pero ¡ay del legislador que quisiera llevar a efecto mediante coacción una constitución erigida sobre fines éticos! Porque con ello no sólo haría justamente lo contrario de la constitución ética, sino que además minaría y haría insegura su constitución política. (Kant 2001: 120)

La purga de cualquier aspecto religioso de la esfera de lo político no sólo tiene como mira proteger los derechos civiles fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de culto, sino dar el espacio adecuado para una verdadera praxis religiosa, libre. La secularización, por tanto, no debe verse como hostil a las religiones, sino como todo lo contrario.

Consistentemente con lo ya dicho, una iglesia deberá respetar ciertos principios. Primero, debe apuntar a la universalidad. Si bien puede estar «dividida en opiniones contingentes y desunida, sin embargo, atendiendo a la mira esencial, está erigida sobre principios que han de conducirla necesariamente a la universal unión en una iglesia única» (Kant 2001: 127).

En segundo lugar, su composición (o calidad) debe darse mediante «la pureza, la unión bajo motivos impulsores que no sean otros que los morales. (Purificada de la imbecilidad de la superstición y de la locura del fanatismo)» (Kant 2001: 127).

Kant, y supongo muchos de nosotros, vería con malos ojos el unirse a una comunidad religiosa principalmente para sacar provecho material de la ayuda de los demás, o por temor al castigo después de la muerte, o por cualquier otro motivo que no sea uno propiamente moral, como el del respeto al prójimo, con el que queremos entablar una comunicación que vaya más allá de la de meros ciudadanos; por supuesto que esta hipotética persona seguiría siendo libre de hacerlo. Mirar con malos ojos no significa, en este caso, prohibir.

De la misma forma, bajo este criterio podríamos juzgar la capacidad de los líderes de una determinada iglesia. Por ejemplo, dentro del Catolicismo, tenemos figuras como Gustavo Gutiérrez, por mencionar la más cercana, al cual podemos reconocerle móviles propiamente morales, como la lucha contra la pobreza y la injusticia social; pero también dentro de esta misma iglesia, nos encontramos, para mencionar otro ejemplo obvio, con un cardenal Cipriani, para quien y cuyos seguidores no resultan en lo absoluto duros o exagerados los adjetivos que utiliza Kant: imbecilidad, superstición, locura, fanatismo. No descubro nada nuevo al afirmar que muchos líderes religiosos exaltan conductas injustificables desde un punto de vista moral, y deben condenarse de forma pública, lo que, de nuevo, no equivale a prohibir o censurar.

En tercer lugar, la relación entre sus miembros debe darse «bajo el principio de libertad, tanto [de] sus miembros entre sí como la externa de la iglesia con el poder político, ambas cosas en un Estado libre«, y sin jerarquías de ningún tipo (Kant 2001: 127). Prohibir, por ejemplo, el sacerdocio al género femenino es algo irracional y aberrante. Incluso la distinción misma entre laicos y clérigos es considerada por Kant como «degradante» (2001: 151).

En cuanto a su modalidad, su constitución tiene que permanecer inmutable. Lo que no quita que su administración, enteramente contingente, pueda variar «según el tiempo y las circunstancias» (Kant 2001: 127-128).

Finalmente, entonces, cómo sería esta iglesia, ¿a qué se parecerá? Kant nos brinda la siguiente comparación:

Con la que mejor podría ser comparada es con la de una comunidad doméstica (familia) bajo un padre moral comunitario, aunque invisible, en tanto su hijo santo, que conoce su voluntad y a la vez está en parentesco de sangre con todos los miembros de la comunidad, le representa en cuanto a hacer conocida más de cerca su voluntad a aquéllos, que por ello honran en él al padre y así entran entre sí en una voluntaria, universal y duradera unión de corazón. (Kant 2001: 128)

Hay una clara alusión a Jesús en dicha cita, cuya peculiaridad no descansa en cualquier elemento sobrenatural, sino en que, en su condición de un ser humano más, es capaz de comprender y seguir la voluntad divina (para Kant netamente moral), que, sin embargo, también se encuentra a nuestro alcance, aunque la condición humana de enfrentamiento o insociable sociabilidad (precisamente, el estado de naturaleza ético), nos dificulte seguirla, y de ahí que necesitemos (o podamos necesitar) de un guía moral, cuya autoridad es reconocida gracias a nuestra propia facultad moral autónoma.

Aclaremos que si seguimos las enseñanzas de Cristo, de acuerdo a Kant, esto será únicamente en la medida que lo reconocemos libremente como a alguien digno de seguir. Y lo mismo podría pasar, sin contradicción alguna, con los líderes de otras religiones, incluso al mismo tiempo, aprendiendo de todos a la vez.

Debemos introducir ahora la diferencia entre una fe religiosa pura (fe racional) y una fe eclesiástica (histórica). Esta diferencia será fundamental para entender la —aparentemente— controversial tesis de Kant, según la cual «sólo hay una (verdadera) Religión» (Kant 2001: 134). Kant nos explica la diferencia del siguiente modo:

La fe religiosa pura es ciertamente la única que puede fundar una iglesia universal; pues es una mera fe racional, que se deja comunicar a cualquiera para convencerlo, en tanto que una fe histórica basada sólo en hechos no puede extender su influjo más que hasta donde pueden llegar, según circunstancias de tiempo y lugar, los relatos relacionados con la capacidad de juzgar su fidedignidad. (Kant 2001: 128)

Esta mera fe racional equivale a nuestra capacidad autónoma de reconocer a qué estamos obligados moralmente, mediante el uso de nuestra razón, el pensar por nosotros mismos, aunque nunca de forma solipsista, sino siempre en diálogo con otros, y buscando la máxima coherencia posible entre nuestras creencias. Subyace a toda la filosofía crítica de Kant el presupuesto de que efectivamente todos los seres humanos, en tanto seres racionales, tenemos la capacidad —falible, sin duda alguna— de reconocer la diferencia objetiva entre el bien y el mal.

En cambio, creencias acerca de la supuesta divinidad de Jesús, acerca de la naturaleza de la Trinidad, e incluso las enseñanzas mismas de Jesús (al igual que de cualquier otro profeta), corresponden a una fe eclesiástica e histórica, que es enteramente contingente, y cuya validez justamente depende de su conformidad con la fe religiosa pura.

Mas Kant no va a negar la importancia que tiene la fe eclesiástica, pues, en vista de sus contenidos más tangibles, es la única sobre la que se puede «fundar una iglesia», pues no basta con la frialdad de la fe racional, y esto debido a «una particular debilidad de la naturaleza humana» (Kant 2001: 128-129). Añade:

Los hombres, conscientes de su impotencia en el conocimiento de las cosas suprasensibles […], no son fáciles de convencer de que la aplicación constante a una conducta moralmente buena sea todo lo que Dios pide de los hombres para que éstos seas súbditos agradables a él en su reino. (Kant 2001: 129)

Queda señalado que lo único que podemos considerar racionalmente es requerido de nosotros por Dios es una conducta moralmente buena, o el cultivo de una buena voluntad.

Por ejemplo, veamos un par de los pasajes más significativos de los Evangelios:

Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial. (Mateo 5: 43-48)

No todo el que me diga: ‘Señor, Señor’, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. (Mateo 7:21)

El requerimiento moral presente en ambos pasajes no depende de algo sobrenatural, sino del mero reconocimiento de un ideal moral, que nos obliga al margen de nuestros deseos o caprichos arbitrarios. Reconocemos la validez de esos pasajes no por un sometimiento ciego a una voluntad divina, sino porque lo expresado por esta supuesta voluntad divina se adecúa a lo que nos dice nuestra propia capacidad racional. De esta forma, la única religión verdadera es aquella que se sostiene en la fe racional, y es accesible a todos universalmente mediante el uso de nuestra propia razón autónoma.

Kant fuerza la última cita y termina sugiriendo que un cristiano será aquel que ame incluso a su enemigo, al margen del cuerpo doctrinal de creencias que profese.

Volviendo a lo anterior expuesto, debe quedar absolutamente claro, no obstante, que afirmar que existe sólo una religión verdadera, por paradójico que suene, no atenta contra la diversidad de religiones, sino que precisamente reafirmar la capacidad autónoma de cada persona (y por tanto, de distintos grupos de personas, o comunidades) de acceder a esta única religión generará necesariamente distintos modos de creencia. Veamos:

Se puede añadir que en las iglesias diversas, que se separan unas de otras por la diversidad de sus modos de creencia, puede encontrarse sin embargo una y la misma verdadera Religión. (Kant 2001: 134)

Esta distinción se tendría que hacer notar en nuestro uso cotidiano del lenguaje:

Es, pues, más conveniente […] decir: este hombre es de esta o aquella creencia (judía, mahometana, cristiana, católica, luterana), que decir: es de esta o aquella Religión. (Kant 2001: 134)

Así, no sólo ningún modo de creencia puede imponerse a otro, sino que quedan sólidamente establecidas las bases para el diálogo entre los distintos modos de creencia, pues comparten esta religión única y netamente moral.

Ambas formas de fe coexisten, pero la fe eclesiástica tiene a la fe racional como su «intérprete supremo» (Kant 2001: 136). Es más, se puede decir que la fe eclesial puede contener dentro de sí a la fe racional (aunque muchas veces oscurecida o corrompida), y es la presencia de esta última lo que «constituye aquello que [en la primera] es auténtica Religión» (Kant 2001: 139). En el segundo pasaje de la Biblia que veíamos, teníamos a la fe histórica cristiana expresando al mismo tiempo una verdad fundamental que sólo podemos reconocer gracias a la fe racional.

De este modo, Kant afirma que la moralidad no debe ser interpretada según la Biblia, sino más bien la Biblia según la moralidad (2001: 137n); y si bien adecuar el texto sagrado a los principios morales racionales puede generar interpretaciones forzadas respecto de ciertos pasajes, esto es igual preferible a «una interpretación literal que o bien no contiene absolutamente nada para la moralidad o bien opera en contra de los motivos impulsores de esta» (2001: 137).

La función de una fe eclesial (o un modo de creencia) se dirige siempre a un cierto pueblo en una época determinada (Kant 2001: 142); la función de la fe religiosa pura, posesión de cada persona, será la de regular y hacer primar la moral en un determinado modo de creencia, pues resulta innegable la propensión de las instituciones religiosas (tanto de las personas que las integran como sus seguidores) a corromperse, y buscar la dominación terrena, traicionando de esta forma los principios fundamentales de la moralidad y de la religión misma, que como hemos visto, coinciden. Ejemplo: el Vaticano. No se me ocurre nada más lejano a las enseñanzas fundamentales de los evangelios que el papel que ha desarrollado la Iglesia Católica en los pocos milenios de su existencia (aunque es innegable que algunas cosas buenas ha hecho).

Dostoievski nos dice precisamente eso en boca de uno de sus protagonistas. Roma, al incorporar el Cristianismo en su estructura estatal pagana, terminó destruyéndolo. Una verdadera iglesia cristiana, como la de los primeros siglos, tiene que ser libre, regida únicamente por nuestra conciencia moral, ayudada por supuesto, de las enseñanzas de Jesús. El Vaticano es la vergüenza del Cristianismo.

Debe resultar evidente que ambos tipos de fe se encontrarán en los distintos modos de creencia históricos, y ningún modo de creencia particular podrá adjudicarse la exclusividad de la fe racional. Esta terminología kantiana, por lo tanto, no debe resultar hostil a ningún modo de creencia existente, así como tampoco favoreciendo a uno específico (como al cristianismo, o dentro de él, al protestantismo, y menos aún, al pietismo).

Puesto que Kant habla de la idea de una religión racional, sí es posible hablar de un progreso, a saber, que «el tránsito gradual de la fe eclesial al dominio único de la fe religiosa pura es el acercamiento del reino de Dios» (Kant 2001: 143). Puesto de otra forma, el cambio de «la forma de una degradante fe coactiva por una forma eclesial que sea adecuada a la dignidad de una Religión moral, a saber: la forma de una fe libre» (Kant 2001: 153n). Digámoslo sin ambigüedades: desde este punto de vista, un modo de creencia en el que sus miembros estén obligados por la fuerza a actuar de tal o cual modo será inferior a aquel otro en el que sus creyentes tengan libertad de conciencia.

Este ideal se mantendrá siempre inalcanzable, y cualquier intento humano con miras a este fin será siempre uno de acercamiento.

[Una religión racional] Es una idea de la Razón, cuya presentación en una intuición [sensible] que le sea adecuada nos es imposible, pero que como principio regulativo práctico tiene realidad objetiva para actuar en orden a ese fin de la unidad de la Religión racional pura. (2001: 153n)

Puesto de otro modo, en la medida que esta idea nos parece razonable, podemos actuar dentro de las instituciones religiosas ya existentes e intentar cambiarlas de forma que se adecúen a la idea, mas nunca de forma perfecta. Un ejemplo sería que las monjas de una determinada congregación entren en huelga y exijan que finalmente se les reconozca la posibilidad de acceder al sacerdocio.